목재 수입 요건 : 벌채허가서, FSC, PEFC 등

🟪 합법목재 교역촉진제도

목재를 수입하기 위해 절차를 문의하시면 ‘벌채허가서’가 필요하다는 얘기를 들으실텐데요,

도대체 목재수입에 왜 그런 서류가 필요한 걸까요?

이는 ‘합법목재 교역촉진제도‘에 따른 것으로, 불법 벌채된 목재의 반입을 방지하여, 무분별한 환경파괴를 방지하고 산림자원을 보전하기 위한 목적입니다.

우리나라에서는 2019년 10월 1일부터 본격 시행되었으며,

판매 또는 사업 목적으로 목재제품을 수입하는 경우에는 ‘목재합법성을 입증할 수 있는 서류’와 ‘상업송장(invoice)’를 산림청장에게 제출하고 수입신고 해야 합니다.

제출된 서류에 대해 산림청장이 지정한 검사기관인 ‘한국임업진흥원’이 검사를 하고 적합 여부를 판정합니다.

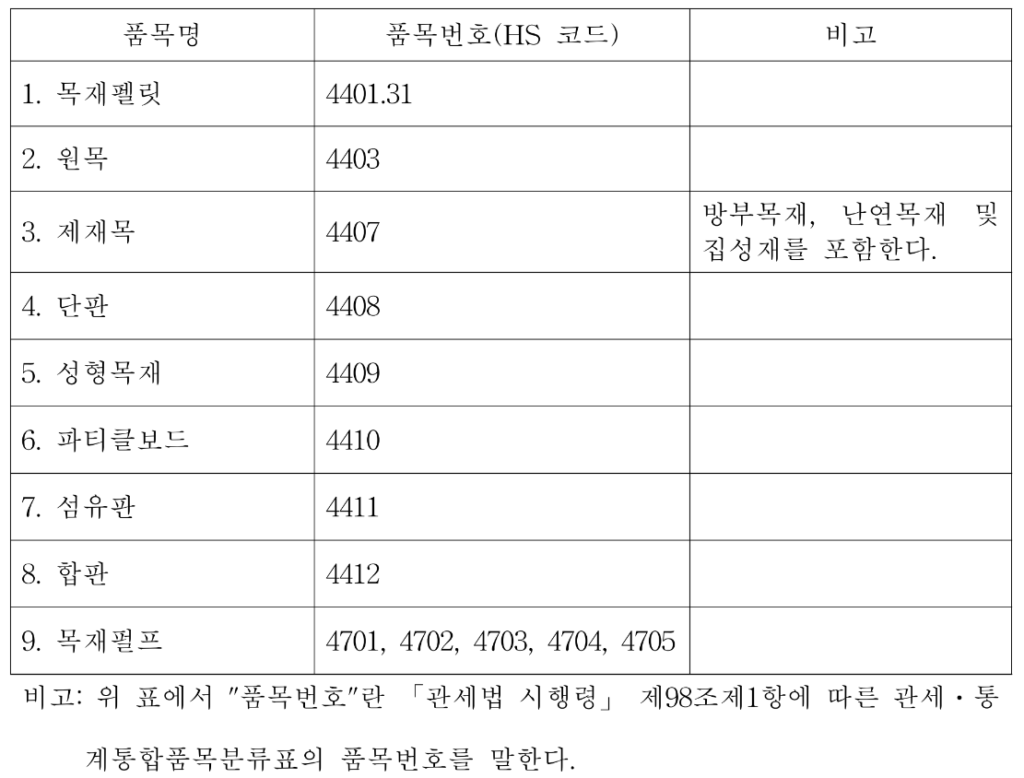

🟪 대상 목재제품

아래 어느 하나에 해당하는 목재제품을 수입할 때는 ‘목재합법성 입증 서류’를 확보해야 합니다.

🟪 목재합법성 입증서류 (벌채허가서, FSC, PEFC)

목재합법성을 입증할 수 있는 서류로는「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제19조의3 제2항과 「수입되는 목재·목재제품의 합법벌채 판단 세부기준」제3조에 따라 아래와 같습니다.

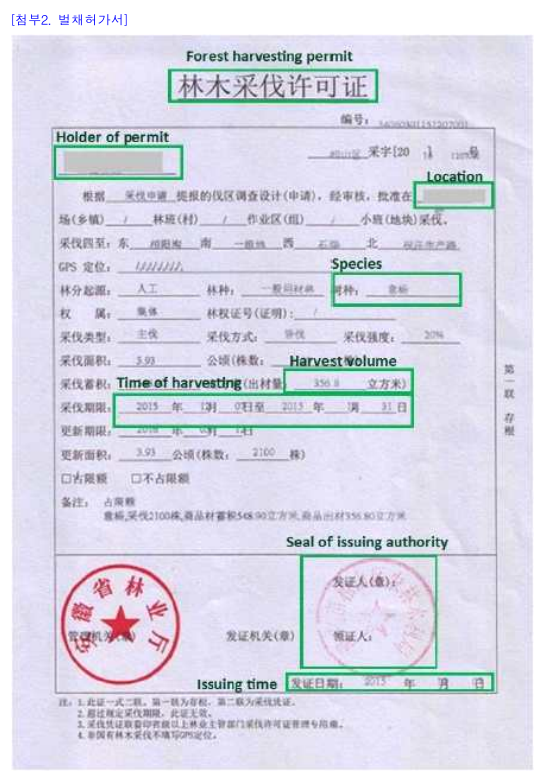

1. 원산국의 법령에 따라 발급된 벌채허가서

2. 합법벌채 된 목재 또는 목재제품을 인증하기 위하여 국제적으로 통용되는 것

가. FSC(Forest Stewardship Council)에 의해 발급된 산림경영인증(Forest Management Certification), 임산물제품인증(Chain of Custody, Controlled Wood Certification을 포함한다) 서류

나. PEFC(Programme for Endorsement of Forest Certification)에 의해 발급된 산림경영인증(Forest Management Certification) 서류 또는 임산물제품인증(Chain of Custody Certification) 서류

다. 국가별로 PEFC와 상호 인정하여 등록된 것으로서[별표]에 기재된 인증제도에 따라 발급된 인증서류

라. 지속가능한 바이오매스의 이용을 위한 국제 인증체계(ISO 17065 체계에 따른 제3자 인증을 포함한다)에 따라 발급된 것으로서 목재가 합법적으로 벌채되었음을 확인할 수 있는 서류

3. 우리나라와 원산국 양자 협의에 따라 상호 인정하는 것

가. 수출국의 정부 또는 정부로부터 위임받은 기관에서 운영하는 산림인증제도에 따라 발급된 인증서류

4. 그 밖에 합법벌채 되었음을 증명하는 것

가. 유럽연합(Europeon Union)이 운영하는「산림법집행, 거버넌스 및 거래에 관한 자발적동반자협약」(Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement, FLEGT-VPA)에 근거하여 수출국이 구축한 관리체계에 따라 발급하는 인증서류

나. 수출국의 법령에 따라 해당 목재 또는 목재제품이 합법벌채 되었음을 확인할 수 있는 수출허가서

다. 수출국의 정부 또는 동 정부로부터 위임받은 기관으로부터 해당 목재 또는 목재제품이 합법벌채 되었음을 확인하는 도장(서명)이 날인된 운송허가 또는 포장명세서 등의 확인서류

라. 불법적으로 벌채된 목재의 교역제한을 위한 법령 및 제도를 운영하고 있는 수출국의 경우 별지 제1호서식에 따라 수출업자가 작성하여 서명한 서류

마. 기타 우리나라와 수출국 간 양자 협의에 따라 목재의 지속가능성과 합법성을 입증할 수 있는 서류.

🟪 목재합법성 입증서류 확보 방법

위 법 규정만 보면, 1항의 벌채허가서 말고는 무슨 말인지 도통 모르겠는데요, 어떻게 하면 좋을지 몇가지 방법을 살펴보겠습니다.

‘입증서류’는 영문 또는 한글로 되어있어야 합니다.

수출국가 언어로 되어있는 경우에는 영문 번역본을 함께 제출해야 합니다.

첫번째로는,

수출자한테 ‘Harvesting Permit (벌채허가서)’, ‘Harvesting License(벌채허가서)’와 같은 서류를 달라고 하거나, FSC(Forest Stewardship Council) cirtification, PEFC(Programme for Endorsement of Forest Certification) 와 같은 서류를 달라고 해서 받습니다.

그리고 나서 서류의 유효성 확인을 위해 해당 ‘목재합법성 입증서류’ 심사기관인 ‘한국임업진흥원’에 전화나 이메일로 연락을 해서 목재 수출자로 부터 받은 서류가 유효한 ‘입증서류’인지를 확인해보는 것이 가장 확실합니다.

이 경우 수출국가, 해당 목제재품의 종류 및 서류 명칭들을 설명하거나, 아니면 해당 내용을 이메일로 보내면 좋겠죠?

한국임업진흥원 : 1600-3248 / importinspection@korea.kr

두번째로는,

아래 링크로 들어가시면 ‘목재합법성 입증서류’ 관련 국가별 표준지침이 열거되어있습니다.

그 중 수출국의 지침을 클릭해서 보시면, 어떤 서류를 받아야 하는지 도움이 될 것입니다.

예를 들어 ‘중국 표준지침’ 옆에 파란 다운로드 버튼을 누르시면,

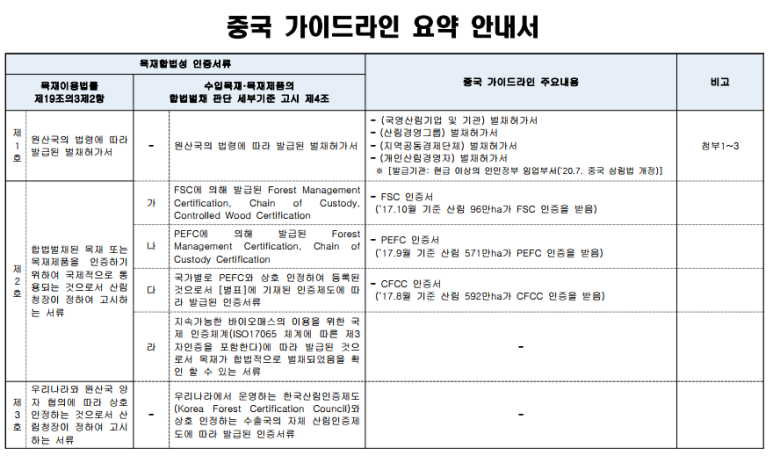

중국 가이드라인 요약 안내서라는 것이 나오고,

그 아래로 스크롤해서 내려가시다 보면, 예시 서류들이 나오는 것을 보실 수 있습니다.

해당 자료들은 국가별로 유효한 ‘입증서류’들을 모아서 ‘산림청’에서 정리해놓은 것들입니다.

세번째로는,

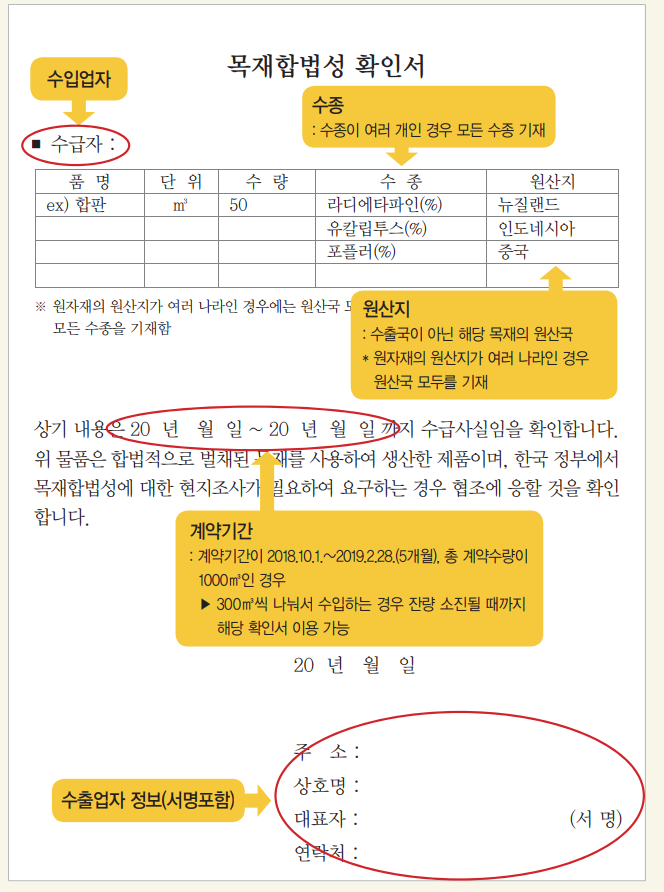

위에 ‘입증서류’ 목록에

4. 그 밖에 합법벌채 되었음을 증명하는 것

라. 불법적으로 벌채된 목재의 교역제한을 위한 법령 및 제도를 운영하고 있는 수출국의 경우

별지 제1 호서식에 따라 수출업자가 작성하여 서명한 서류

라는 항목이 있습니다.

즉, 일정한 국가의 경우에는 ‘별지 제1호서식’을 수출업자가 작성하여 서명하면 됩니다.

해당국가 :

미국, 호주, 일본, 인도네시아, EU (28개국: 그리스, 네덜란드, 덴마크, 독일, 라트비아, 루마니아, 룩셈부르크, 리투아니아, 말타, 벨기에, 불가리아, 사이프러스, 스웨덴, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일랜드, 에스토니아, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 체코, 크로아티아, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리)

※ 주의사항

이 서류는 목재제품이 해당 국가를 거쳐서 수입되는 경우에만 사용할 수 있습니다.

(예: 미국의 수출업자가 작성한 서류인데, 해당 목재제품이 미국을 거치지 않고 러시아에서 바로 한국으로 들어오면 이 서류를 사용할 수 없습니다)

목재합법성 확인서(Confirmation of Timber Legality) 영문서식 다운로드 받기 :

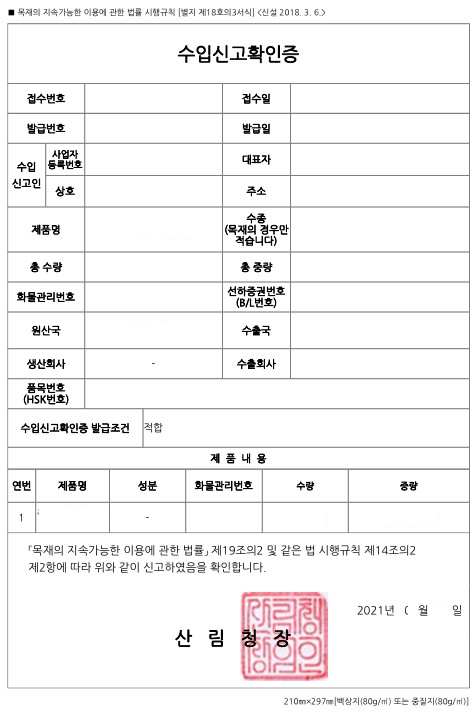

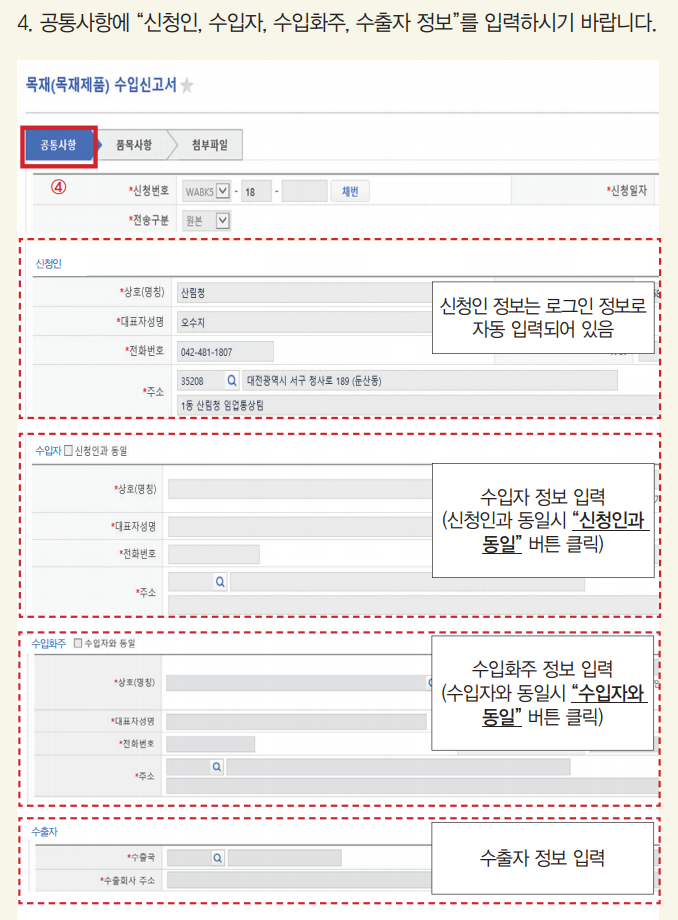

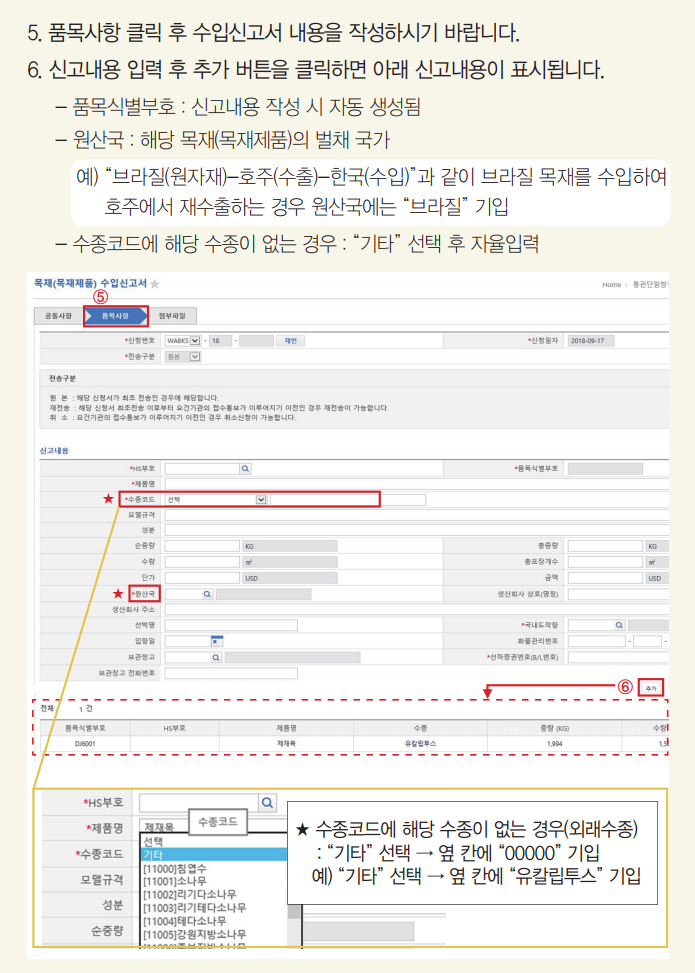

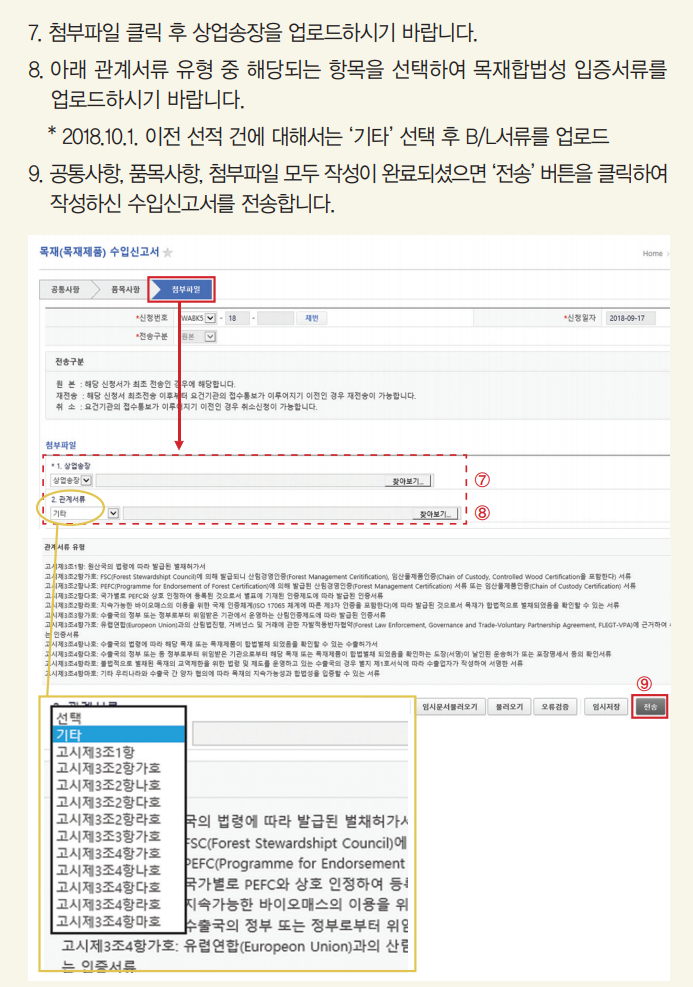

🟪 산림청 수입신고 방법

목재의 ‘벌채허가서’와 같은 ‘합법성 입증서류’를 확보했다면, 산림청에게 ‘수입신고’를 해야 합니다.

수입신고 결과 산림청으로부터 ‘수입신고확인증’를 받아야 비로서 세관에 ‘수입신고’를 할 수 있는 것입니다.

별도로 설명드리겠지만,

“제재목, 방부목재, 난연목재, 목재플라스틱복합재(WPC), 집성재, 합판, 파티클보드, 섬유판, 배향성 스트랜드 보드(OSB), 목질바닥재, 목재펠릿, 목재칩, 목재브리켓, 성형 숯, 숯”

을 수입하시는 경우에는 ‘규격·품질 검사’도 받아야 합니다.

※ ‘규격·품질 검사’에 관한 내용은 아래 글을 참조해주세요.

목재의 규격·품질 검사

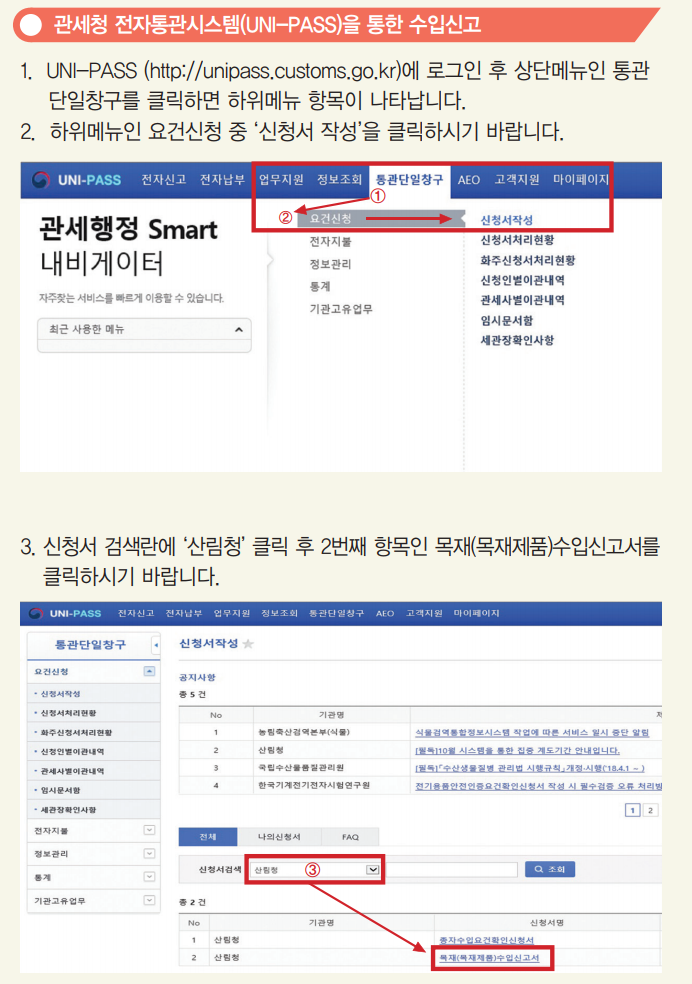

이하 유니패스(UNI-PASS) 수입신고 방법은 ‘산림청’ 발간자료를 인용하도록 하겠습니다.

(출처 : 산림청 ‘합법목재 교역촉진제도 가이드북’)

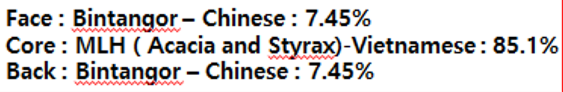

🟪 목재수종 비율표

목재펠릿, 합판과 같이, 여러 종의 목재가 혼합되어 만들어지는 목재제품으로서 베트남, 중국에서 수입을 하고,

목재합법성 입증서류로서 벌채허가서나 Legal Proof와 같은 서류를 제출하는 경우에는

목재합법성 입증서류와 함께 국가, 수종에 따른 비율표를 같이 제출해야 합니다.

별도 정해진 서식이 있는 것은 아닙니다.

예를 들어 중국산 유칼립투스 50%, 베트남산 아카시아 50% 와 같이 해당 목재제품이 어느 국가, 어떤 수종이 몇퍼센트로 만들어졌는지에 대한 목재수종 비율표를 제출해주시면 됩니다.

위와 같은 정보가 해당 서류 등에 기재되어있으면 됩니다.

위 예시는 합판의 경우이면, 목재펠릿같은 경우에는 Face, Core, Back 등을 구분할 필요없이 그냥 국가(원산지), 수종에 따른 비율을 구분해서 작성해주시면 됩니다.